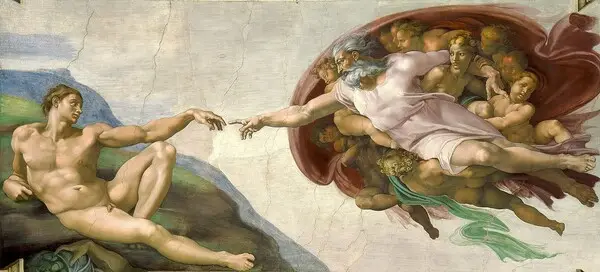

바티칸 시국 시스티나 성당 천장에 그려진 미켈란젤로의 천장화는 흔히 ‘천지 창조’로 불리지만, 미술사적으로는 구약성서 창세기의 서사를 아홉 개 장면으로 풀어낸 대형 프레스코 연작이다. 그중 가장 널리 알려진 장면이 ‘아담의 창조’다. 이 장면은 단일 작품처럼 소비되지만, 실제로는 방대한 신학적·조형적 체계 속에 배치된 하나의 패널이다.

천장화 제작은 1508년 교황 율리우스 2세의 명으로 시작돼 1512년에 완성됐다. 미켈란젤로는 본래 조각가였으며, 회화 경험은 제한적이었다. 그럼에도 불구하고 그는 비계를 직접 설계해 천장에 누운 채가 아니라 서서 작업했고, 프레스코 기법의 특성상 하루에 칠할 수 있는 면적을 계산해 장면을 분할하는 치밀한 계획을 세웠다. 이 과정에서 약 300여 명의 인물이 등장하지만, 보조 화가의 개입 없이 대부분을 홀로 완성한 것으로 알려져 있다.

‘아담의 창조’에서 주목되는 것은 손끝의 미세한 간극만이 아니다. 신을 둘러싼 붉은 천의 형태가 인간의 뇌 단면과 유사하다는 해석, 신의 팔 아래에 안긴 인물이 아직 창조되지 않은 이브라는 분석 등은 미술사와 해부학, 신학이 교차하는 지점에서 제기된 흥미로운 논점이다. 다만 이러한 해석은 후대 연구자의 분석으로, 작가의 문헌 기록으로 확인된 사실은 아니다.

천장화 전체를 보면 인간은 이상화된 육체로 반복 등장한다. 이는 중세적 상징을 벗어나 고대 조각 전통을 재해석한 르네상스 인문주의의 산물이다. 동시에 창조와 축복만이 아니라 타락과 추방, 노아의 홍수까지 포함돼 있어, 인간 존재의 영광과 한계를 함께 제시한다.

500년이 지난 지금도 이 천장화가 지속적으로 연구되는 이유는, 그것이 단순한 종교 회화가 아니라 회화·조각·건축적 사고가 결합된 총체적 작업이기 때문이다. 새해를 맞아 이 작품을 다시 바라보는 일은, 완성된 이미지 너머에 숨어 있는 인간과 예술의 집요한 사유를 되짚는 계기가 된다.